【感謝申し上げます】

定員に達しましたので、申込受付を終了いたしました。

ご応募ありがとうございます。

2018 辻しば漬本舗 しば漬けづくり体験

====================

■これぞ乳酸発酵、大原伝統の元祖しば漬を漬けてみませんか?■

今年は、ご自分で漬けたしば漬けを漬物容器でお持ち帰り、

ご自宅で発酵していただきます。

大原はしば漬発祥の地。建礼門院が寂光院に隠棲された頃から、

存在する御漬物と言い伝えられています。

山深い大原で、茄子や胡瓜などの夏野菜と赤紫蘇を一緒に

塩漬けしたのが始まりで、里の保存食として継承されてきました。

塩のみで漬け込み、乳酸発酵をした、

今回は、漬け込み方法はもちろん、

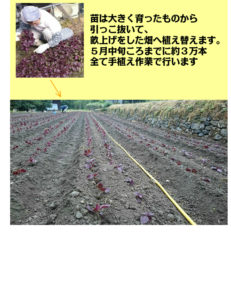

また、大原の赤紫蘇は、香りが抜群。

これもまた、里人が800年、毎年繰り返し、種をまき、育て、

希少価値の赤紫蘇です。

是非、その香りも体験していただきたいと思います。

◎日時

7月22日(日) 10時30分受付 11時~ 約1時間

◎雨天の場合

屋内作業なので、気象警報がない限り、行います。

ご不明な場合はお電話にてお問い合わせください。

(お問い合わせ先075-744-2839 辻まで)

◎集合場所

辻しば漬本舗

京都バス大原行き野村別れバス停前。

◎募集人員

5名 (最小催行人員 1名~ 定員になり次第締め切らせていただきます)

条件:小学3年生以上~。中学生以下の方は、保護者同伴でお願いいたします。

◎受付期間

実施日の3日前まで。

◎参加費

1人当たり2000円(主に材料費として)

大人、小人に限らず頂戴いたします。

◎持ち物

エプロン。料理ができるような服装。

動きやすい靴、できればゴム長靴持参。

革靴やヒールの高い靴はご遠慮くださいませ。

日中気温があがりますので、必要な方は着替え、タオルなど。

◎タイムスケジュール

10:30 辻しば漬本舗前集合。受付、参加費集金。

11:00 辻しば漬本舗工房にてしば漬けづくり。一人当たり茄子、

赤紫蘇の葉手もぎ作業。野菜の洗浄、包丁切り。塩混ぜ、

12:00 現地解散

お申込み方法

メールでの受付先:web@tsujishiba.com

申込みの際は以下の内容をご記入ください。

住所、氏名、性別、年齢、緊急連絡先電話番号、

申込みフォームをご利用ください。

件名:7月22日(日)しば漬づくり体験参加申込み

氏名 【 】

郵便番号【〒 - 】

住所【 】

性別【男性 ・ 女性 】

年齢【 代】

緊急連絡先電話番号【 - - 】

以下はお子様の参加の場合のみご記入ください

学年【 年生】

保護者氏名 【 】

お問い合わせ

辻しば漬本舗

TEL075-744-2839 / FAX075-744-3210

担当者不在の場合は、後ほど折り返しご連絡させていただきます。

7月22日に漬け込んだものは、お盆休み頃には樽出しのしば漬としてご賞味いただけます。

7月22日に漬け込んだものは、お盆休み頃には樽出しのしば漬としてご賞味いただけます。

赤紫蘇と乳酸発酵独特の風味は、すりしょうがやごま、しょうゆを少々加えていただきますと、残暑厳しいころに

本当においしくお召し上がりいただけます。